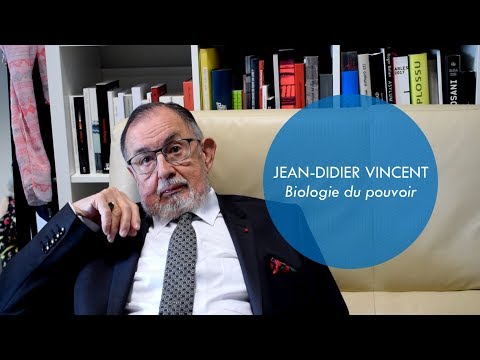

Jean-Didier Vincent

François Durkheim (Illustrateur)/5 15 notes

François Durkheim (Illustrateur)/5 15 notes

Résumé :

Qu'est-ce que l'amour ? Pourquoi peut-on devenir dépendant de certaines drogues ? D'où vient le plaisir qu'on prend à manger et à boire ? À quoi servent les rêves ? Pourquoi nos émotions influencent-elles parfois nos choix et nos décisions ? Comment fonctionne la mémoire ? Alzheimer et Parkinson : quels sont les espoirs ? Nous visiterons des endroits célèbres, des coins à la mode et des centres de plaisirs, des lieux de mémoire. Nous irons là où satisfaire nos désir... >Voir plus

étiquettes

Ajouter des étiquettes

Que lire après Voyage extraordinaire au centre du cerveauVoir plus

Critiques, Analyses et Avis (4)

Ajouter une critique

La première question à se poser au commencement de cet ouvrage est la suivante: à quoi ressemble notre cerveau? A un immense réseau autoroutier sans doute, avec ses neurones, sa conscience, son esprit et son âme. Mais le cerveau est plus que ça, il est le système le plus complexe de notre corps. Nous n'en connaissons presque rien. Ses deux hémisphères, d'abord, son cervelet...Un travail à laisser aux spécialistes. C'est ce que fait très bien ici Jean-Didier Vincent.

Le cerveau est aussi l'épicentre de l'amour. C'est là qu'il se créé. C'est là qu'il meurt aussi. Comment tout cela se produit-il? Jean-Didier Vincent l'expose avec clarté et précision. Mais il ne s'arrête pas là. Il sait aller plus loin, jusqu'à la cause de l'amour. Sa cause, et ses conséquences, sur nous, et sur les autres.

Si je parle autant d'amour, c'est parce que c'est pour moi une chose essentielle à la vie, comme le cerveau l'est à notre corps. On peut se passer d'un doigt, d'une main, mais pas d'un cerveau. Il est notre machine à fabriquer. Notre machine à penser.

Le cerveau est aussi l'épicentre de l'amour. C'est là qu'il se créé. C'est là qu'il meurt aussi. Comment tout cela se produit-il? Jean-Didier Vincent l'expose avec clarté et précision. Mais il ne s'arrête pas là. Il sait aller plus loin, jusqu'à la cause de l'amour. Sa cause, et ses conséquences, sur nous, et sur les autres.

Si je parle autant d'amour, c'est parce que c'est pour moi une chose essentielle à la vie, comme le cerveau l'est à notre corps. On peut se passer d'un doigt, d'une main, mais pas d'un cerveau. Il est notre machine à fabriquer. Notre machine à penser.

Et si l'on faisait un peu de tourisme ?

Nous allons visiter des contrées fantastiques et mystérieuses, toutes plus passionnantes les unes que les autres ; se perdre dans des méandres insoupçonnées, découvrir des criques cachées, s'ébahir de spectacles inouïs. Je veux bien sûr parler du cerveau humain. le nôtre. Unique à chacun et différent de tous les autres même s'il présente les mêmes caractéristiques.

Il est toujours bon de bien connaitre ce que nous utilisons tous les jours. En exemple : les rouages des institutions gouvernementales, la mécanique des moteurs de voiture, les lois de la nature et/ou celles, plus sociales, du vivre ensemble.

JD Vincent a eu la bonne idée de présenter les choses par d'amples références littéraires. le début de notre voyage est un plaisir des mots.

Malheureusement ces bonnes résolutions ne dépassent pas le premier chapitre et on se retrouve vite submergé par une glose médico-scientifique digne des premières années de médecine où le charabia de termes médicaux reste impénétrable au plus fin des Champolions.

Pourtant l'auteur fait des efforts, il propose même une recette de cuisine (un livre qui en présente ne peut être totalement mauvais) et nous montre comment goûter un vin.

Bref, sujet passionnant s'il en est, on aurait aimé davantage de vulgarisation, sans perdre cette rigueur scientifique d'autant que chaque chapitre est clôturé par l'intervention d'un spécialiste, pas moins compréhensible que l'auteur. La palme revenant à Bernard Biouac exposant l'intentionnalité de l'action au niveau neuronal. Je ne m'y connais pas beaucoup en grands vins, mais cette gorgée est parfaitement imbuvable.

En revanche, le chapitre traitant de la mémoire est quasiment parfait, quant à celui concernant le rêve, je renvoie les amateurs de neurosciences au spécialiste du genre : Michel Jouvet.

On trouve quelques schémas qui n'éclairent pas vraiment un propos austère, quoique d'une grande précision. Dernier point noir : le livre est paru il y a dix ans, ce qui, au rythme des découvertes scientifiques, risque de le reléguer déjà à une obsolescence dommageable.

Nous allons visiter des contrées fantastiques et mystérieuses, toutes plus passionnantes les unes que les autres ; se perdre dans des méandres insoupçonnées, découvrir des criques cachées, s'ébahir de spectacles inouïs. Je veux bien sûr parler du cerveau humain. le nôtre. Unique à chacun et différent de tous les autres même s'il présente les mêmes caractéristiques.

Il est toujours bon de bien connaitre ce que nous utilisons tous les jours. En exemple : les rouages des institutions gouvernementales, la mécanique des moteurs de voiture, les lois de la nature et/ou celles, plus sociales, du vivre ensemble.

JD Vincent a eu la bonne idée de présenter les choses par d'amples références littéraires. le début de notre voyage est un plaisir des mots.

Malheureusement ces bonnes résolutions ne dépassent pas le premier chapitre et on se retrouve vite submergé par une glose médico-scientifique digne des premières années de médecine où le charabia de termes médicaux reste impénétrable au plus fin des Champolions.

Pourtant l'auteur fait des efforts, il propose même une recette de cuisine (un livre qui en présente ne peut être totalement mauvais) et nous montre comment goûter un vin.

Bref, sujet passionnant s'il en est, on aurait aimé davantage de vulgarisation, sans perdre cette rigueur scientifique d'autant que chaque chapitre est clôturé par l'intervention d'un spécialiste, pas moins compréhensible que l'auteur. La palme revenant à Bernard Biouac exposant l'intentionnalité de l'action au niveau neuronal. Je ne m'y connais pas beaucoup en grands vins, mais cette gorgée est parfaitement imbuvable.

En revanche, le chapitre traitant de la mémoire est quasiment parfait, quant à celui concernant le rêve, je renvoie les amateurs de neurosciences au spécialiste du genre : Michel Jouvet.

On trouve quelques schémas qui n'éclairent pas vraiment un propos austère, quoique d'une grande précision. Dernier point noir : le livre est paru il y a dix ans, ce qui, au rythme des découvertes scientifiques, risque de le reléguer déjà à une obsolescence dommageable.

Livre intéressant, passages parfois longs et ardus pour les non-initiés

Une superbe démonstration de Jean-Didier VINCENT, toujours avec cet esprit espiègle, d'un brillant scientifique et grand humaniste.

Cet ouvrage imposant, nous offre un “voyage” (qui toutefois demande toute notre attention, ce n'est pas une “balade” anodine), en profondeur sur le mode de nos fonctionnements, et tout en étant “savant” (avec moult croquis explicatifs) il nous ancre dans notre humanité et sa singularité manifestée … … !

Cet humaniste en science, nous pose dès le début cette singularité d'apparence (seulement !) inconciliable entre notre “individuation” et notre impossibilité d'être sans autrui, dans un “grouillant” et incessant remodelage de notre neuroplasticité, qui nous interpelle quant à ce que nous sommes, nous autres humains !

« Le climat du cerveau est particulièrement incertain. » nous dit-il … (p. 64)

Il souligne l'importance des interactions des stimulations environnementales qui agissent sur la plasticité neuronale, créant de nouveaux circuits, alors que les traits individuels innés restent les mêmes ; le sommeil paradoxal y jouant un rôle fondamental d'équilibre.

Il rappelle par ailleurs, n'en déplaise aux esprit chagrin de tous bords, un trait fondamental de l'espèce humaine ; sa nature omnivore (p. 121), sans laquelle il ne serait tout simplement pas pas ce qu'ils est !

J.-D. Vincent attire également notre attention sur la relation de « l'image mentale » et de la “pensée” dans les fonctions du langage, qui est le propre de l'humain.

« Les mots, les phrases ne serviraient à rien s'ils n'étaient reçus par un destinataire. » (p. 394)

« Les mots ne sont pas seulement “des sons chargés de sens”, ils sont aussi porteurs d'une émotion qui pointe vers l'auditeur à la façon d'un aiguillon ou se répand sur lui comme une liqueur bienfaisante. »

(p. 397)

Lien : http://www.versautrechose.fr/

Cet ouvrage imposant, nous offre un “voyage” (qui toutefois demande toute notre attention, ce n'est pas une “balade” anodine), en profondeur sur le mode de nos fonctionnements, et tout en étant “savant” (avec moult croquis explicatifs) il nous ancre dans notre humanité et sa singularité manifestée … … !

Cet humaniste en science, nous pose dès le début cette singularité d'apparence (seulement !) inconciliable entre notre “individuation” et notre impossibilité d'être sans autrui, dans un “grouillant” et incessant remodelage de notre neuroplasticité, qui nous interpelle quant à ce que nous sommes, nous autres humains !

« Le climat du cerveau est particulièrement incertain. » nous dit-il … (p. 64)

Il souligne l'importance des interactions des stimulations environnementales qui agissent sur la plasticité neuronale, créant de nouveaux circuits, alors que les traits individuels innés restent les mêmes ; le sommeil paradoxal y jouant un rôle fondamental d'équilibre.

Il rappelle par ailleurs, n'en déplaise aux esprit chagrin de tous bords, un trait fondamental de l'espèce humaine ; sa nature omnivore (p. 121), sans laquelle il ne serait tout simplement pas pas ce qu'ils est !

J.-D. Vincent attire également notre attention sur la relation de « l'image mentale » et de la “pensée” dans les fonctions du langage, qui est le propre de l'humain.

« Les mots, les phrases ne serviraient à rien s'ils n'étaient reçus par un destinataire. » (p. 394)

« Les mots ne sont pas seulement “des sons chargés de sens”, ils sont aussi porteurs d'une émotion qui pointe vers l'auditeur à la façon d'un aiguillon ou se répand sur lui comme une liqueur bienfaisante. »

(p. 397)

Lien : http://www.versautrechose.fr/

Citations et extraits (63)

Voir plus

Ajouter une citation

Nos cerveaux sont soumis pendant la journée à des stimulations environnementales qui agissent sur la plasticité neuronale en créant de nouveaux circuits cependant que les traits individuels innés restent les mêmes, y compris chez les jumeaux homozygotes élevés séparément. Comment ce processus d'individuation programmé génétiquement est-il conservé ? Ce n'est pas un problème chez les animaux utothermes dont la neurogenèse continue chez l'adulte, permettant un recâblage permanent de la circuiterie individuelle. En revanche, chez les mammifères homéothermes dont la neurogenèse s'arrête avec la maturité, ce recâblage permanent et à l'identique ne peut se faire. Quel est alors le mécanisme qui préserve l'individuation ?

Mon hypothèse est que le sommeil paradoxal en est le responsable, grâce à quelques neurones sensibles au froid recrutés à ces fins dans la partie du tronc cérébral appelée pont ou rhombencéphale. Le sommeil paradoxal serait alors une sorte de reprogrammateur effaçant (oubli) ou renforçant (mémoire) les acquisitions du jour en accord avec l'individuation génétique. En bref, nous ne rêverions pas mais « nous serions rêvés ». Pendant cette reprogrammation interne, le cerveau serait coupé de l'extérieur. Des entrées stochastiques seraient assurées par des activations générées au niveau du pont, sélectionnant les nouveaux récepteurs synaptiques synthétisés pendant le sommeil lent. Cette théorie est comparable aux théories sélectives rendant compte du système immunologique.

Une énorme quantité d'énergie est nécessaire pour que les 100 minutes de sommeil paradoxal soient capables de remanier la circuiterie synaptique initiée pendant les 600 minutes d'éveil. Le sommeil lent serait alors indispensable au sommeil paradoxal …

p. 97

Mon hypothèse est que le sommeil paradoxal en est le responsable, grâce à quelques neurones sensibles au froid recrutés à ces fins dans la partie du tronc cérébral appelée pont ou rhombencéphale. Le sommeil paradoxal serait alors une sorte de reprogrammateur effaçant (oubli) ou renforçant (mémoire) les acquisitions du jour en accord avec l'individuation génétique. En bref, nous ne rêverions pas mais « nous serions rêvés ». Pendant cette reprogrammation interne, le cerveau serait coupé de l'extérieur. Des entrées stochastiques seraient assurées par des activations générées au niveau du pont, sélectionnant les nouveaux récepteurs synaptiques synthétisés pendant le sommeil lent. Cette théorie est comparable aux théories sélectives rendant compte du système immunologique.

Une énorme quantité d'énergie est nécessaire pour que les 100 minutes de sommeil paradoxal soient capables de remanier la circuiterie synaptique initiée pendant les 600 minutes d'éveil. Le sommeil lent serait alors indispensable au sommeil paradoxal …

p. 97

...En d'autres termes, il est normal de se plaindre de sa mémoire a partir d'un certain âge. Ce sont ceux qui ne se plaignent pas qui devraient s'inquiéter!Cette proposition , volontairement paradoxale, ,'est d'ailleurs pas totalement sans fondement quand on sait que les patients souffrant de la maladie d'Alzheimer ne se plaignent habituellement d'aucun trouble : c'est l'anosognosie, terme médical qui réfère à la non conscience par le patient des troubles qu'il présente.

Dès qu'il vient au monde, l'homme est seul. Démuni dans sa solitude, il ne peut vivre sans la présence affective et effective de l'autre. Dès ses premiers instants, il habite le cœur de l'autre et l'autre habite son cœur. « C'est par le cœur que nous connaissons les premiers principes, c'est sur ces connaissances du cœur qu'il faut que la raison s'appuie. » C'est par le cœur que nous faisons connaissance des uns et des autres. À la pénétration du cœur de l'autre répond la pénétration de notre propre cœur par celui de l'autre ; ce que Rousseau appelle la pénétration réciproque. C'est au cerveau et non au cœur que revient la gestion de cet échange ; c'est de cet organe que vient notre besoin passionné de l'autre. Un besoin que l'on peut comparer pour notre part d'humanité à celui d'oxygène ou de glucose pour notre part animale.

L'enfant nouveau-né ne se nourrit pas seulement de lait, mais aussi du regard et des gestes de sa mère, le premier autre auquel il se trouve confronté. Par l'intermédiaire de ses sens qui peu à peu s'éveillent, il pénètre le cœur maternel et s'y installe avec larmes et bagages. En retour, il ouvre son cœur aux autres, leur offrant son savoir inné et le produit de ses découvertes. La compassion préside ses premiers rendez-vous avec la vie avant de devenir le fil conducteur de son existence.

J'appelle compassion une forme d'empathie propre à l'humain et qui veut dire prendre part aux passions de l'autre. Dans la passion se mêlent intimement le sentir et l'agir. La compassion ne réside pas seulement dans l'éprouvé de l'autre, mais aussi dans le mouvement qui anime le moi en direction d'autrui. Cet être d'amour et de tendresse appartient à la même espèce humaine que celui qui fait violence à autrui. Ce que les éthologistes appellent l'agression intraspécifique, c'est-à-dire la menace ou l'affrontement entre individus, est monnaie courante chez les animaux. Mais l'humain est animé par la haine, forme grimaçante et retournée de l'amour. Il est un puits de compassion, c'est pour cela qu'il est méchant — on trouve tellement de vilains objets au fond des puits ! J'appelle contre-passion cette vision négative de la compassion pour souligner la similitude intrinsèque entre l'une et l'autre de ces « formes de vie ».

p. 359

L'enfant nouveau-né ne se nourrit pas seulement de lait, mais aussi du regard et des gestes de sa mère, le premier autre auquel il se trouve confronté. Par l'intermédiaire de ses sens qui peu à peu s'éveillent, il pénètre le cœur maternel et s'y installe avec larmes et bagages. En retour, il ouvre son cœur aux autres, leur offrant son savoir inné et le produit de ses découvertes. La compassion préside ses premiers rendez-vous avec la vie avant de devenir le fil conducteur de son existence.

J'appelle compassion une forme d'empathie propre à l'humain et qui veut dire prendre part aux passions de l'autre. Dans la passion se mêlent intimement le sentir et l'agir. La compassion ne réside pas seulement dans l'éprouvé de l'autre, mais aussi dans le mouvement qui anime le moi en direction d'autrui. Cet être d'amour et de tendresse appartient à la même espèce humaine que celui qui fait violence à autrui. Ce que les éthologistes appellent l'agression intraspécifique, c'est-à-dire la menace ou l'affrontement entre individus, est monnaie courante chez les animaux. Mais l'humain est animé par la haine, forme grimaçante et retournée de l'amour. Il est un puits de compassion, c'est pour cela qu'il est méchant — on trouve tellement de vilains objets au fond des puits ! J'appelle contre-passion cette vision négative de la compassion pour souligner la similitude intrinsèque entre l'une et l'autre de ces « formes de vie ».

p. 359

Je rappellerai seulement que si notre corps, lorsqu'il est en vie, ne s'effondre pas sur lui-même comme une poupée de son, il le doit à la contraction permanente de muscles qui assurent la fixation des différentes pièces du squelette autour de leurs articulations. On parle de tonus musculaire qui est responsable de la posture. Celle-ci assure deux fonctions principales : la première est de lutter contre la pesanteur pour maintenir le centre de gravité à l'intérieur de la surface d'appui, grâce à la contraction des muscles extenseurs de nos membres inférieurs (anciens membres postérieurs du temps où nos ancêtres marchaient à quatre pattes). Ce n'est d'ailleurs pas une mince affaire que de tenir debout, les ivrognes en savent quelque chose. Les membres supérieurs gardent aussi un tonus permanent dans leurs muscles extenseurs qui les empêche de pendre lamentablement le long du corps. Il faut enfin insister sur le tonus des muscles du tronc, de la racine des membres et sur celui des muscles du cou et notamment de la nuque. Tous ces muscles et leurs tendons contiennent des récepteurs (propriocepteurs) qui sont à l'origine de réflexes entretenant le maintien et assurant la régulation de la posture. N'oublions pas que cette fière allure de chasseur solitaire qui s'avance debout pour affronter l'hostilité du monde est due principalement à un simple arc réflexe (le réflexe myotatique) entre une fibre sensitive et une fibre motrice au niveau de la moelle épinière.

La deuxième fonction de la posture est de préparer et d'accompagner les mouvements du corps dans l'espace, anticipant notamment sur les changements d'équilibre qui peuvent en résulter.

Toutes les actions que nous avons décrites sont celles d'un auto-mate dont on ne peut qu'admirer la perfection mécanique. Cet « automate spinal » ne doit son adaptation à l'environnement qu'à l'intervention du cerveau. C'est par l'intermédiaire de l'automate que celui-ci sélectionne, initie et gère les actions motrices complexes dont il est responsable.

p. 343 - 44

La deuxième fonction de la posture est de préparer et d'accompagner les mouvements du corps dans l'espace, anticipant notamment sur les changements d'équilibre qui peuvent en résulter.

Toutes les actions que nous avons décrites sont celles d'un auto-mate dont on ne peut qu'admirer la perfection mécanique. Cet « automate spinal » ne doit son adaptation à l'environnement qu'à l'intervention du cerveau. C'est par l'intermédiaire de l'automate que celui-ci sélectionne, initie et gère les actions motrices complexes dont il est responsable.

p. 343 - 44

Le cerveau des facultés

Une image est d'abord une représentation du réel, ce que le sujet voit, il doit le construire dans sa tête et c'est vraisemblablement lui qui, consciemment ou non, dirige son attention sur telle ou telle région du plan perspectif. Il existe vraisemblablement au moins deux systèmes attentionnels différents. Le premier dit postérieur qui comprend le cortex pariétal postérieur et quelques structures sous-corticales associées, dévolu à l'exploration et à la détection de la cible à la façon d'un projecteur qui fouille l'espace à la recherche d'un objet ou d'un lieu. Le second système est dit antérieur : il comprend le gyrus cingulaire et l'aire motrice supplémentaire situés sur la face interne des hémisphères et étroitement connectés à l'aire antérieure du langage (Figure 31). Il est alloué à l'identification de la cible.

Depuis la fenêtre de ma chambre, j'observe la magnifique chaîne des Pyrénées, il n'y a pas de brume, le ciel très bleu est traversé de quelques nuages ; je cherche à identifier le Vignemale, le plus haut sommet de la chaîne. Le voici qui se détache par sa taille et son double sommet couvert de neige.

L'image mentale est restée inscrite dans mon cerveau. Lorsque j'évoque cette vue, une observation en RMN montrerait les mêmes régions cérébrales activées dans mon cerveau que lorsque je voyais réellement la scène. Je retrouverai le Vignemale tel que je l'ai observé ; en revanche, il me serait impossible de reconnaître tous les sommets qui l'entourent. Le travail actif que j'aurais pu faire sur l'image réelle n'est plus possible sur l'image mentale. Demandez-vous quelle est la couleur des étoiles dans le drapeau américain ; une image mentale du drapeau se formera immédiatement, mais vous êtes incapable de répondre à la question.

p. 319

Une image est d'abord une représentation du réel, ce que le sujet voit, il doit le construire dans sa tête et c'est vraisemblablement lui qui, consciemment ou non, dirige son attention sur telle ou telle région du plan perspectif. Il existe vraisemblablement au moins deux systèmes attentionnels différents. Le premier dit postérieur qui comprend le cortex pariétal postérieur et quelques structures sous-corticales associées, dévolu à l'exploration et à la détection de la cible à la façon d'un projecteur qui fouille l'espace à la recherche d'un objet ou d'un lieu. Le second système est dit antérieur : il comprend le gyrus cingulaire et l'aire motrice supplémentaire situés sur la face interne des hémisphères et étroitement connectés à l'aire antérieure du langage (Figure 31). Il est alloué à l'identification de la cible.

Depuis la fenêtre de ma chambre, j'observe la magnifique chaîne des Pyrénées, il n'y a pas de brume, le ciel très bleu est traversé de quelques nuages ; je cherche à identifier le Vignemale, le plus haut sommet de la chaîne. Le voici qui se détache par sa taille et son double sommet couvert de neige.

L'image mentale est restée inscrite dans mon cerveau. Lorsque j'évoque cette vue, une observation en RMN montrerait les mêmes régions cérébrales activées dans mon cerveau que lorsque je voyais réellement la scène. Je retrouverai le Vignemale tel que je l'ai observé ; en revanche, il me serait impossible de reconnaître tous les sommets qui l'entourent. Le travail actif que j'aurais pu faire sur l'image réelle n'est plus possible sur l'image mentale. Demandez-vous quelle est la couleur des étoiles dans le drapeau américain ; une image mentale du drapeau se formera immédiatement, mais vous êtes incapable de répondre à la question.

p. 319

Videos de Jean-Didier Vincent (14)

Voir plusAjouter une vidéo

Il n'est pas exclu que la planète Terre vive les prémices d'un basculement historique : la transition d'une gouvernance ancestrale fondée sur la peur et la violence ? dictatures et terrorismes prolifèrent ? vers le pouvoir numérique bien plus subtil, et en apparence démocratique, qui s'affirme de jour en jour. Pourtant, sous des formes nouvelles, c'est le même pouvoir qui se perpétue. C'est pourquoi Jean-Didier Vincent pose ici la question des bases biologiques du pouvoir.

Dès le plus jeune âge, notre cerveau est aux prises avec les notions d'imitation, d'empathie et de charisme, de désir de justice et d'humiliation, de violence et d'apaisement, que gèrent les flux de quelques molécules cruciales ? des hormones baptisées ocytocine et vasopressine ? sous le contrôle de la célèbre testostérone.

Passionnant, et inquiétant, car cette étrange cuisine moléculaire s'applique aussi bien aux circuits du désir amoureux qu'à ceux qui mènent à la fabrication des monstres politiques.

Auteur d'une célèbre « Biologie des passions » (1986) qui a révélé au plus grand nombre les mystères du cerveau, et de bien d'autres ouvrages, Jean-Didier Vincent, professeur à l'Institut universitaire de France et à la faculté de médecine de Paris-Sud, est membre de l'Académie des sciences.

+ Lire la suite

Dans la catégorie :

Neurophysiologie et physiologie sensorielleVoir plus

>Sciences médicales, médecine>Physiologie humaine>Neurophysiologie et physiologie sensorielle (59)

autres livres classés : NeurophysiologieVoir plus

Les plus populaires : Non-fiction

Voir plus

Les Dernières Actualités

Voir plus

Autres livres de Jean-Didier Vincent (14)

Voir plus

Quiz

Voir plus

Pas de sciences sans savoir (quiz complètement loufoque)

Présent - 1ère personne du pluriel :

Nous savons.

Nous savonnons (surtout à Marseille).

10 questions

414 lecteurs ont répondu

Thèmes :

science

, savoir

, conjugaison

, humourCréer un quiz sur ce livre414 lecteurs ont répondu