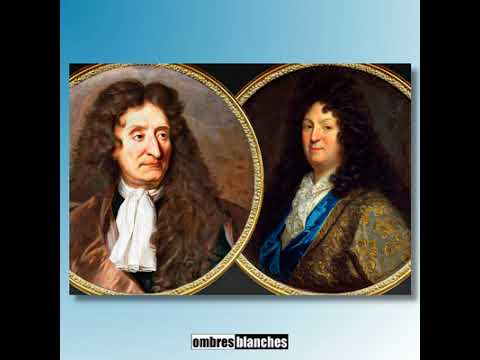

Rencontre proposée par Yves le Pestipon. Jean Racine, Lettre à La Fontaine, 11novembre 1661, de «De Lyon» à la fin.

On lit, on joue, on voit, on étudie beaucoup les tragédies de Racine. On a raison, mais on oublie parfois qu'il eut une vie, des amis, et qu'il écrivit des lettres. Ce qui nous reste de sa correspondance occupe presque tout un volume de la Pléiade. C'est passionnant, et c'est admirablement écrit. Parmi ces lettres, celle qu'il écrivit d'Uzès, le 11novembre1661, vaut par son ton, son humour, ses anecdotes, et son destinataire, le célèbre fabuliste qui ne l'était pas encore. On y découvre des complicités, presque de «loup» à «loup», une pratique de la langue, des styles, et du voyage, qui nous en apprend beaucoup sur le xviiesiècle français, et fait rêver.

Très petite bibliographie

Racine, Oeuvres complètes, II, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard.

Georges Forestier, Jean Racine, Gallimard, 2006.

--

04/03/2024 - Réalisation et mise en ondes Radio Radio, RR+, Radio TER

Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite (https://ausha.co/politique-de-confidentialite) pour plus d'informations.

Jean RacineRacine : Théâtre complet tome 1 sur 2

Jean-Pierre Collinet (Éditeur scientifique)/5 62 notes

Jean-Pierre Collinet (Éditeur scientifique)/5 62 notes

Résumé :

Les six pièces de Racine que contient ce volume forment le premier versant de l'oeuvre, celui de la prodigieuse et presque immédiate ascension d'un écrivain vers la perfection de son art.

Racine a vingt-cinq ans lorsqu'il fait représenter La Thébaïde par la troupe de Molière. L'auteur de Britannicus et de Bérénice est un homme de trente ans qui a su trouver dans la simplicité du drame et la pureté mélodieuse de la langue le moyen d'exprimer la vérité de l'émo... >Voir plus

Racine a vingt-cinq ans lorsqu'il fait représenter La Thébaïde par la troupe de Molière. L'auteur de Britannicus et de Bérénice est un homme de trente ans qui a su trouver dans la simplicité du drame et la pureté mélodieuse de la langue le moyen d'exprimer la vérité de l'émo... >Voir plus

étiquettes

Ajouter des étiquettes

Que lire après Racine : Théâtre complet, tome 1Voir plus

Critiques, Analyses et Avis (5)

Ajouter une critique

Racine, Jean (1639-1699) – "Théâtre complet : tome 1 : La Thébaïde - Alexandre le Grand – Andromaque - Les Plaideurs – Britannicus - Bérénice" – Garnier-Flammarion, 1964-1965 – nouveau tirage 1985 (ISBN 2-08-070027-8) - 436 p. Chronologie, préface et notices par André Stegmann

Bien entendu, je renonce à fournir ici le moindre apport original ou pédagogique ou «sçavant» sur cet immense classique qu’est Jean Racine. Par ailleurs, il convient de préciser sans doute que j’appartiens à la vieille génération, celle qui a eu la chance (tant décriée pendant et après le joli mois de mai) de recevoir des fondements de culture avant la Grande Catastrophe Culturelle des années soixante-dix : pour la littérature, cela s’incarnait dans le «Lagarde et Michard», avec la bande canonique des Corneille, Racine, Molière et tutti quanti dont il nous fallait étudier au moins une pièce par trimestre tout en apprenant un extrait par cœur. Comme je suis amené à suivre les cursus de jeunes collégiens et lycéens d’aujourd’hui, je mesure tout à fait le gouffre qui se creuse chaque jour d’avantage… Inutile d’épiloguer.

Je me limiterai au simple constat suivant : chez moi, dans mon antre, les deux volumes du «Théâtre complet» sont toujours à portée de main, dans l’édition GF/Stegmann de 1965-65 réédité en 1995 ou dans la collection «L’Intégrale» que publièrent les éditions du Seuil, ou encore sous forme de volumes isolés d’édition récentes, en fonction de l’intérêt du dossier d’accompagnement. J’y plonge régulièrement, soit pour relire pour la énième fois une pièce en particulier, soit pour n’en piocher qu’en extrait.

Un plaisir inépuisable. Pour deux raison au moins.

- La première, c’est la qualité de l’utilisation de la langue française, qui est ici portée à l’un de ses sommets, tout en recourant à un vocabulaire d’une absolue simplicité. Racine atteint en ce domaine des sommets de concision et d’élégance. Il faudra attendre Proust pour retrouver un tel niveau de maîtrise de la langue, dans un tout autre genre (quoique).

- La deuxième, c’est la musique : ces vers peuvent se scander comme un morceau de rythme, généralement en duolets, triolets, quartolets ou sextolets (les rappeurs n’ont rien inventé, elles et ils le savent fort bien), avec çà et là de géniales irrégularités, comme le quintolet.

Pour ce qui concerne chacune des pièces, je vais entrer chaque recension sous une édition de chaque titre.

Je me bornerai ici à terminer cette présentation par quelques lignes sur l’appareil critique fourni dans cette édition précise par André Stegmann. En tête du premier volume figurent une chronologie fort utile (pp. 7-15) insérant Racine dans son époque, suivie d’une préface (pp. 19-26) synthétique, rappelant les grandes lignes typiques de la tragédie racinienne ; chaque pièce est précédée d’une brève présentation de la plume de Stegmann, puis des diverses « lettres » ou « préfaces » rédigées par Racine lui-même, texte généralement adressé à un Grand du royaume qui daignait soutenir ses efforts.

La présentation graphique est fort agréable, mais peu pratique : les vers ne sont pas numérotés, aucune note explicative ne vient éclairer les expressions qui pourraient intriguer. C’est une édition bien pratique pour une lecture plaisir…

Bien entendu, je renonce à fournir ici le moindre apport original ou pédagogique ou «sçavant» sur cet immense classique qu’est Jean Racine. Par ailleurs, il convient de préciser sans doute que j’appartiens à la vieille génération, celle qui a eu la chance (tant décriée pendant et après le joli mois de mai) de recevoir des fondements de culture avant la Grande Catastrophe Culturelle des années soixante-dix : pour la littérature, cela s’incarnait dans le «Lagarde et Michard», avec la bande canonique des Corneille, Racine, Molière et tutti quanti dont il nous fallait étudier au moins une pièce par trimestre tout en apprenant un extrait par cœur. Comme je suis amené à suivre les cursus de jeunes collégiens et lycéens d’aujourd’hui, je mesure tout à fait le gouffre qui se creuse chaque jour d’avantage… Inutile d’épiloguer.

Je me limiterai au simple constat suivant : chez moi, dans mon antre, les deux volumes du «Théâtre complet» sont toujours à portée de main, dans l’édition GF/Stegmann de 1965-65 réédité en 1995 ou dans la collection «L’Intégrale» que publièrent les éditions du Seuil, ou encore sous forme de volumes isolés d’édition récentes, en fonction de l’intérêt du dossier d’accompagnement. J’y plonge régulièrement, soit pour relire pour la énième fois une pièce en particulier, soit pour n’en piocher qu’en extrait.

Un plaisir inépuisable. Pour deux raison au moins.

- La première, c’est la qualité de l’utilisation de la langue française, qui est ici portée à l’un de ses sommets, tout en recourant à un vocabulaire d’une absolue simplicité. Racine atteint en ce domaine des sommets de concision et d’élégance. Il faudra attendre Proust pour retrouver un tel niveau de maîtrise de la langue, dans un tout autre genre (quoique).

- La deuxième, c’est la musique : ces vers peuvent se scander comme un morceau de rythme, généralement en duolets, triolets, quartolets ou sextolets (les rappeurs n’ont rien inventé, elles et ils le savent fort bien), avec çà et là de géniales irrégularités, comme le quintolet.

Pour ce qui concerne chacune des pièces, je vais entrer chaque recension sous une édition de chaque titre.

Je me bornerai ici à terminer cette présentation par quelques lignes sur l’appareil critique fourni dans cette édition précise par André Stegmann. En tête du premier volume figurent une chronologie fort utile (pp. 7-15) insérant Racine dans son époque, suivie d’une préface (pp. 19-26) synthétique, rappelant les grandes lignes typiques de la tragédie racinienne ; chaque pièce est précédée d’une brève présentation de la plume de Stegmann, puis des diverses « lettres » ou « préfaces » rédigées par Racine lui-même, texte généralement adressé à un Grand du royaume qui daignait soutenir ses efforts.

La présentation graphique est fort agréable, mais peu pratique : les vers ne sont pas numérotés, aucune note explicative ne vient éclairer les expressions qui pourraient intriguer. C’est une édition bien pratique pour une lecture plaisir…

Mon avis sur: La thébaïde

Avis chrono'

Ma préférée des trois pièces de Racine lues cette année! Histoire des célèbres descendants d'Oedipe, Antigone en tête, famille poursuivie par des dieux taquins qui tuent un peu tout le monde. L'intrigue amoureuse est réduite au minimum, mais les morts sanglantes se multiplient! Vous voyez que je sais apprécier une tragédie!

__________________________

Contexte de lecture

Je n'ai plus l'oeuvre sous les yeux (j'avais plus de deux semaines de retard à la bibliothèque et je tremblais que la police vienne frapper à ma porte), je serais bien en peine de retrouver la date, les sources de la pièce mais je crois pouvoir avancer sans trop de risque que c'est une tragédie en cinq actes du XVIIe siècle.

L'histoire

Le titre fait référence à Thèbes, ça a l'air évident comme ça mais je n'y ai fait attention qu'en découvrant Antigone dans la liste des personnages. J'ai respiré, d'un coup, parce que pour une fois, je connais un peu l'histoire. J'ai dû lire deux ou trois fois la pièce d'Anouilh et j'ai assisté à la performance d'une comédienne fascinante l'année dernière, qui a gravé le mythe dans ma mémoire. Je la bénis.

Thèbes, c'est la ville dont Oedipe a été roi après avoir tué son père et épousé sa mère. Il finit par se crever les yeux avant d'aller mourir quelque part en exil. Thèbes est promise à ses deux fils, Etéocle et Polynice, lesquels doivent régner en alternance, un an chacun.

Quand la pièce débute, le conflit est déjà bien avancé: Etéocle est vissé à son trône, son frère a décidé de lever une armée pour attaquer la ville et prendre son tour de règne. La mère est désespérée, la soeur aussi... Il n'y a qu'oncle Créon qui se frotte les mains...

Vue d'ensemble

L'ensemble m'a plu, peut-être en partie parce que j'étais déjà familière de l'histoire, dans une version différente, mais pas seulement. J'ai trouvé ça un peu gros, un peu exagéré, ces morts qui s'accumulent sur la fin, cette persécution familiale. L'extrême de la situation lui donne un petit air de... Dérision? Je ne sais pas... Pas de tendresse pour les personnages... Pas de rire non plus... J'ai senti une distance vis-à-vis de l'aspect "tragique". Je sens que je m'embrouille là... Désolée.

Le pouvoir est le thème central (l'amourette entre Antigone et le fils de Créon, Hémon, est très secondaire), j'ai trouvé le thème plein d'echos modernes. Partager un règne "en alternance", l'idée semble déjà si sotte à la base, qu'on n'arrive pas à s'étonner qu'ils en viennent à s'entre-tuer. Tout le monde sait que l'ambition rend fou et qu'un gars accroché à son royaume ne risque pas de s'offrir une année sabbatique.

De plus, c'est présenté comme un devoir, comme un acte de bravoure (il y en a même un qui se sacrifie) comme s'il fallait absolument contrebalancer une situation absurde par une surenchère de sang et de belles paroles:

« Et du sang de ses rois il est beau d'être issu

Dut-on rendre ce sang sitôt qu'on l'a reçu »

(Cette fois j'ai pensé à relever mes vers préférés!)

Plus sérieusement, j'ai trouvé ça fascinant et complexe, dérangeant, même. Chacun campe sur des positions différentes, l'un est le maître et compte le rester. L'autre brigue la place et avoue froidement que s'il faut pour cela tuer son peuple avant de le gouverner, il va le faire.

La mère ne veut pas prendre position un coup elle est naïve et pense qu'ils vont se faire des câlins, trois secondes plus tard on lui annonce la paix et là, elle est méfiante. Quant à la soeur... Je n'ai pas vraiment fait attention.

Un personnage saisissant

J'ai gardé mon chouchou pour la fin. Créon est d'un cynisme qui ne peut que me plaire. Par devant, il fait semblant de chercher la paix, par derrière, il reconnaît verser de l'huile sur le feu entre les deux frères, dans l'espoir de finir par obtenir la place.

Il reste sourd aux avertissements:

« Vous n'avez plus, Seigneur, à craindre que vous même;

On porte ses remords avec le diadème »

Il ne connaît pas le remord parce qu'il pense que seul le premier crime coûte, alors, bon, c'est trop tard quoi, c'est déjà fait.

Il perd un fils, puis deux... Bon... On vient à peine d'annoncer à Antigone la mort de je ne sais combien de ses proches, il la demande en mariage.

C'est... glaçant et fascinant.

Mais là encore, le personnage de la pièce d'Anouilh est peut-être encore présent dans ma mémoire.

Je me demande quand même pourquoi cette pièce de Racine n'est pas plus connue... (elle l'est?)

Je vous laisse sur ces vers qui posent une question d'actualité, sur la légitimité de la tyrannie, vous avez deux jours pour répondre en argumentant:

« Est-ce au peuple, Madame, à se choisir un maître?

Sitôt qu'il hait un roi doit-on cesser de l'être? »

Lien : http://talememore.hautetfort..

Avis chrono'

Ma préférée des trois pièces de Racine lues cette année! Histoire des célèbres descendants d'Oedipe, Antigone en tête, famille poursuivie par des dieux taquins qui tuent un peu tout le monde. L'intrigue amoureuse est réduite au minimum, mais les morts sanglantes se multiplient! Vous voyez que je sais apprécier une tragédie!

__________________________

Contexte de lecture

Je n'ai plus l'oeuvre sous les yeux (j'avais plus de deux semaines de retard à la bibliothèque et je tremblais que la police vienne frapper à ma porte), je serais bien en peine de retrouver la date, les sources de la pièce mais je crois pouvoir avancer sans trop de risque que c'est une tragédie en cinq actes du XVIIe siècle.

L'histoire

Le titre fait référence à Thèbes, ça a l'air évident comme ça mais je n'y ai fait attention qu'en découvrant Antigone dans la liste des personnages. J'ai respiré, d'un coup, parce que pour une fois, je connais un peu l'histoire. J'ai dû lire deux ou trois fois la pièce d'Anouilh et j'ai assisté à la performance d'une comédienne fascinante l'année dernière, qui a gravé le mythe dans ma mémoire. Je la bénis.

Thèbes, c'est la ville dont Oedipe a été roi après avoir tué son père et épousé sa mère. Il finit par se crever les yeux avant d'aller mourir quelque part en exil. Thèbes est promise à ses deux fils, Etéocle et Polynice, lesquels doivent régner en alternance, un an chacun.

Quand la pièce débute, le conflit est déjà bien avancé: Etéocle est vissé à son trône, son frère a décidé de lever une armée pour attaquer la ville et prendre son tour de règne. La mère est désespérée, la soeur aussi... Il n'y a qu'oncle Créon qui se frotte les mains...

Vue d'ensemble

L'ensemble m'a plu, peut-être en partie parce que j'étais déjà familière de l'histoire, dans une version différente, mais pas seulement. J'ai trouvé ça un peu gros, un peu exagéré, ces morts qui s'accumulent sur la fin, cette persécution familiale. L'extrême de la situation lui donne un petit air de... Dérision? Je ne sais pas... Pas de tendresse pour les personnages... Pas de rire non plus... J'ai senti une distance vis-à-vis de l'aspect "tragique". Je sens que je m'embrouille là... Désolée.

Le pouvoir est le thème central (l'amourette entre Antigone et le fils de Créon, Hémon, est très secondaire), j'ai trouvé le thème plein d'echos modernes. Partager un règne "en alternance", l'idée semble déjà si sotte à la base, qu'on n'arrive pas à s'étonner qu'ils en viennent à s'entre-tuer. Tout le monde sait que l'ambition rend fou et qu'un gars accroché à son royaume ne risque pas de s'offrir une année sabbatique.

De plus, c'est présenté comme un devoir, comme un acte de bravoure (il y en a même un qui se sacrifie) comme s'il fallait absolument contrebalancer une situation absurde par une surenchère de sang et de belles paroles:

« Et du sang de ses rois il est beau d'être issu

Dut-on rendre ce sang sitôt qu'on l'a reçu »

(Cette fois j'ai pensé à relever mes vers préférés!)

Plus sérieusement, j'ai trouvé ça fascinant et complexe, dérangeant, même. Chacun campe sur des positions différentes, l'un est le maître et compte le rester. L'autre brigue la place et avoue froidement que s'il faut pour cela tuer son peuple avant de le gouverner, il va le faire.

La mère ne veut pas prendre position un coup elle est naïve et pense qu'ils vont se faire des câlins, trois secondes plus tard on lui annonce la paix et là, elle est méfiante. Quant à la soeur... Je n'ai pas vraiment fait attention.

Un personnage saisissant

J'ai gardé mon chouchou pour la fin. Créon est d'un cynisme qui ne peut que me plaire. Par devant, il fait semblant de chercher la paix, par derrière, il reconnaît verser de l'huile sur le feu entre les deux frères, dans l'espoir de finir par obtenir la place.

Il reste sourd aux avertissements:

« Vous n'avez plus, Seigneur, à craindre que vous même;

On porte ses remords avec le diadème »

Il ne connaît pas le remord parce qu'il pense que seul le premier crime coûte, alors, bon, c'est trop tard quoi, c'est déjà fait.

Il perd un fils, puis deux... Bon... On vient à peine d'annoncer à Antigone la mort de je ne sais combien de ses proches, il la demande en mariage.

C'est... glaçant et fascinant.

Mais là encore, le personnage de la pièce d'Anouilh est peut-être encore présent dans ma mémoire.

Je me demande quand même pourquoi cette pièce de Racine n'est pas plus connue... (elle l'est?)

Je vous laisse sur ces vers qui posent une question d'actualité, sur la légitimité de la tyrannie, vous avez deux jours pour répondre en argumentant:

« Est-ce au peuple, Madame, à se choisir un maître?

Sitôt qu'il hait un roi doit-on cesser de l'être? »

Lien : http://talememore.hautetfort..

Racine est-on le sent bien-à ses débuts, dans cette première partie de son "Théâtre complet".

Il tâtonne un petit peu, se cherche, essaye de faire de la tragédie de façons diverses avec "La thébaïde" ou "Alexandre le grand", fait une tentative comique avec "Les plaideurs"... Avant de s'engager définitivement dans le grand tragique, dont il est le maître, le tragique d'"Andromaque" et de "Britannicus", la grande tragédie émouvante, poétique, maîtrisée, où la psychologie des personnages tient une place importante… C'est d'ailleurs ce qui fait, à mes yeux, tout l'intérêt de ce premier tome du "Théâtre complet" : Racine expérimente, recherche, ne réussit pas toujours, il est vrai, mais fait des créations intéressantes.

Le deuxième tome du "Théâtre complet" est celui des grandes pièces classiques de Racine.

Il tâtonne un petit peu, se cherche, essaye de faire de la tragédie de façons diverses avec "La thébaïde" ou "Alexandre le grand", fait une tentative comique avec "Les plaideurs"... Avant de s'engager définitivement dans le grand tragique, dont il est le maître, le tragique d'"Andromaque" et de "Britannicus", la grande tragédie émouvante, poétique, maîtrisée, où la psychologie des personnages tient une place importante… C'est d'ailleurs ce qui fait, à mes yeux, tout l'intérêt de ce premier tome du "Théâtre complet" : Racine expérimente, recherche, ne réussit pas toujours, il est vrai, mais fait des créations intéressantes.

Le deuxième tome du "Théâtre complet" est celui des grandes pièces classiques de Racine.

Critique d' "Alexandre le Grand" (1665)

L' « Alexandre le Grand » de Racine est une nouvelle esquisse du jeune auteur d'alors qui commençait à rencontrer le succès bien que se démarquant de Molière. La pièce noue à nouveau avec l'Antiquité et le personnage d'Alexandre présenté comme puissant conquérant et magnanime envers ses adversaires défaits ne pouvait que plaire à Louis XIV qui appréciait la comparaison. Mais surtout il convient d'apprécier l'ensemble des protagonistes qui expriment tout au long de la pièce de nobles sentiments héroïques et amoureux mais aussi de profondes expressions de désespoir.

L' « Alexandre le Grand » de Racine est une nouvelle esquisse du jeune auteur d'alors qui commençait à rencontrer le succès bien que se démarquant de Molière. La pièce noue à nouveau avec l'Antiquité et le personnage d'Alexandre présenté comme puissant conquérant et magnanime envers ses adversaires défaits ne pouvait que plaire à Louis XIV qui appréciait la comparaison. Mais surtout il convient d'apprécier l'ensemble des protagonistes qui expriment tout au long de la pièce de nobles sentiments héroïques et amoureux mais aussi de profondes expressions de désespoir.

Notation par oeuvre :

LA THÉBAÏDE : 4/5 (Personnages principaux : Étéocle, Polynice, Antigone, Créon, Hémon)

ALEXANDRE LE GRAND : 3,5/5 (Personnages principaux : Alexandre, Porus, Taxile, Axiane, Cléophile)

ANDROMAQUE : 4/5 (Personnages principaux : Andromaque, Pyrrhus, Orestes, Hermione)

LES PLAIDEURS : 2/5

BRITANNICUS : 5/5 (Personnages principaux : Néron, Aggripine, Britannicus, Junie, Burrhus, Narcisse)

BÉRÉNICE : 5/5 (Personnages principaux : Titus, Bérénice, Antiochus)

LA THÉBAÏDE : 4/5 (Personnages principaux : Étéocle, Polynice, Antigone, Créon, Hémon)

ALEXANDRE LE GRAND : 3,5/5 (Personnages principaux : Alexandre, Porus, Taxile, Axiane, Cléophile)

ANDROMAQUE : 4/5 (Personnages principaux : Andromaque, Pyrrhus, Orestes, Hermione)

LES PLAIDEURS : 2/5

BRITANNICUS : 5/5 (Personnages principaux : Néron, Aggripine, Britannicus, Junie, Burrhus, Narcisse)

BÉRÉNICE : 5/5 (Personnages principaux : Titus, Bérénice, Antiochus)

Citations et extraits (16)

Voir plus

Ajouter une citation

ALEXANDRE

Votre douleur est libre autant que légitime.

Vous regrettez, Madame, un prince magnanime.

Je fus son ennemi, mais je ne l'étais pas

Jusqu'à blâmer les pleurs qu'on donne à son trépas.

Avant que sur ses bords l'Inde me vît paraître,

L'éclat de sa vertu me l'avait fait connaître ;

Entre les plus grands rois il se fit remarquer.

Je savais...

AXIANE:

... Pourquoi donc le venir attaquer ?

Par quelle loi faut-il qu'aux deux bouts de la terre

Vous cherchiez la vertu pour lui faire la guerre ?

Le mérite à vos yeux ne peut-il éclater

Sans pousser votre orgueil à le persécuter ?

("Alexandre le Grand", Acte IV, scène 2)

Votre douleur est libre autant que légitime.

Vous regrettez, Madame, un prince magnanime.

Je fus son ennemi, mais je ne l'étais pas

Jusqu'à blâmer les pleurs qu'on donne à son trépas.

Avant que sur ses bords l'Inde me vît paraître,

L'éclat de sa vertu me l'avait fait connaître ;

Entre les plus grands rois il se fit remarquer.

Je savais...

AXIANE:

... Pourquoi donc le venir attaquer ?

Par quelle loi faut-il qu'aux deux bouts de la terre

Vous cherchiez la vertu pour lui faire la guerre ?

Le mérite à vos yeux ne peut-il éclater

Sans pousser votre orgueil à le persécuter ?

("Alexandre le Grand", Acte IV, scène 2)

CÉPHISE

Madame...

ANDROMAQUE

Et que veux-tu que je lui dise encore ?

Auteur de tous mes maux, crois-tu qu'il les ignore ?

Seigneur, voyez l'état où vous me réduisez.

J'ai vu mon père mort, et nos murs embrasés.

J'ai vu trancher les jours de ma famille entière,

Et mon époux sanglant traîné sur la poussière,

Son fils seul avec moi réservé pour les fers.

Mais que ne peut un fils ? Je respire, je sers.

(Acte III, scène VI)

Madame...

ANDROMAQUE

Et que veux-tu que je lui dise encore ?

Auteur de tous mes maux, crois-tu qu'il les ignore ?

Seigneur, voyez l'état où vous me réduisez.

J'ai vu mon père mort, et nos murs embrasés.

J'ai vu trancher les jours de ma famille entière,

Et mon époux sanglant traîné sur la poussière,

Son fils seul avec moi réservé pour les fers.

Mais que ne peut un fils ? Je respire, je sers.

(Acte III, scène VI)

POLYNICE:

Est-ce au peuple, Madame, à se choisir un maître ?

Sitôt qu'il hait un roi, doit-on cesser de l'être ?

Sa haine ou son amour, sont-ce les premiers droits

Qui font monter au trône ou descendre les rois ?

Que le peuple à son gré nous craigne ou nous chérisse,

Le sang nous met au trône, et non pas son caprice.

Ce que le sang lui donne, il le doit accepter,

Et s'il n'aime son prince, il le doit respecter.

("La Thébaïde", Acte II, scène 3)

Est-ce au peuple, Madame, à se choisir un maître ?

Sitôt qu'il hait un roi, doit-on cesser de l'être ?

Sa haine ou son amour, sont-ce les premiers droits

Qui font monter au trône ou descendre les rois ?

Que le peuple à son gré nous craigne ou nous chérisse,

Le sang nous met au trône, et non pas son caprice.

Ce que le sang lui donne, il le doit accepter,

Et s'il n'aime son prince, il le doit respecter.

("La Thébaïde", Acte II, scène 3)

Une saison particulièrement faste s'ouvre, pour la vie théâtrale, avec le retour de la paix, signée le 7 novembre 1659 entre la France et l'Espagne. Les "comédiens de Paris", tant "la Troupe Royale" que ceux "du Marais" ou de "Monsieur" célèbrent en février 1660 l'événement par des représentations gratuites. Le public s'y presse : peu s'en faut que les loges, la scène, sur les deux côtés de laquelle prenaient place les spectateurs privilégiés, et le parterre n'en crèvent.

(Préface de Jean-Pierre Collinet)

(Préface de Jean-Pierre Collinet)

PYRRHUS

Madame, mes refus ont prévenu vos larmes.

Tous les Grecs m'ont déjà menacé de leurs armes ;

Mais dussent-ils encore, en repassant les eaux,

Demander votre fils, avec mille vaisseaux :

Coutât-il tout le sang qu'Hélène a fait répandre,

Dussé-je après dix ans voir mon palais en cendre,

Je ne balance point, je vole à son secours,

Je défendrai sa vie aux dépens de mes jours.

("Andromaque", Acte I, scène 4)

Madame, mes refus ont prévenu vos larmes.

Tous les Grecs m'ont déjà menacé de leurs armes ;

Mais dussent-ils encore, en repassant les eaux,

Demander votre fils, avec mille vaisseaux :

Coutât-il tout le sang qu'Hélène a fait répandre,

Dussé-je après dix ans voir mon palais en cendre,

Je ne balance point, je vole à son secours,

Je défendrai sa vie aux dépens de mes jours.

("Andromaque", Acte I, scène 4)

Videos de Jean Racine (37)

Voir plusAjouter une vidéo

Dans la catégorie :

Littérature dramatiqueVoir plus

>Littérature (Belles-lettres)>Littérature des langues romanes. Littéraure française>Littérature dramatique (842)

Les plus populaires : Littérature française

Voir plus

Les Dernières Actualités

Voir plus

Autres livres de Jean Racine (67)

Voir plus

Quiz

Voir plus

Phedre

quelle est la relation entre Phedre et Ariane?

Mere/fille

soeur

confidente

10 questions

1189 lecteurs ont répondu

Thème : Phèdre de

Jean RacineCréer un quiz sur ce livre1189 lecteurs ont répondu